Une traversée historique, aquatique et littéraire de la grotte de Bramabiau

Ailleurs dans ce site il a déjà été question du « Bonheur », cette rivière au nom à faire rêver les poètes. Après un parcours bucolique sur les pentes de l’Aigoual, elle s’engouffre sous le petit plateau calcaire de Camprieu au lieu nommé la « perte du Bonheur » et ressurgit 600 mètres plus loin au pied d’une falaise (c’est l’Abime de Bramabiau, une cavité ouverte aux touristes). La traversée de l’une à l’autre constitue une escapade singulière, à mi-chemin de la spéléologie et du canyoning.

Commençons par faire un peu connaissance avec les lieux, tels que les découvrent le promeneur et le spéléologue d’aujourd’hui.

Quelques centaines de mètres au nord de Camprieu, le Bonheur n’est qu’une petite rivière comme tant d’autres, qui serpente tranquillement à travers de bucoliques prairies de montagne. Il s’approche progressivement d’une petite falaise peu marquée, dont il lèche bientôt le pied. L’observateur attentif s’interroge alors sur la configuration des lieux : par où la rivière pourra t-elle s’échapper de ce piège ?

Un dernier virage à droite apporte la réponse : un imposant porche s’ouvre dans la falaise. C’est la « perte du Bonheur ». En langage hydrogéologique, perte désigne l’endroit ou une rivière s’infiltre sous la terre. Au delà, la rivière continue sa route comme si de rien n’était, dans le « Grand Tunnel ».

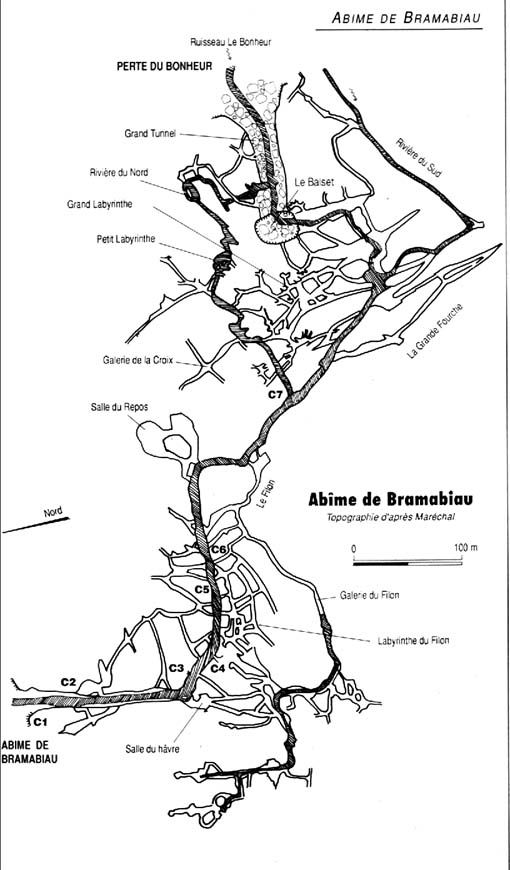

Celle-ci, large et haute d’une dizaine de mètres environ, est parsemée de gros blocs, tombés du plafonds au cours des siècles. Des empreintes de dinosaures y apparaissent ici et là. On progresse facilement dans la Grande Galerie, d’autant qu’il y règne une clarté relative, car au bout d’une centaine de mètres on arrive sous l’Aven du Balset, un puit large d’une quinzaine de mètres résultant d’un effondrement ancien, par lequel la lumière du jour pénètre à flots, permettant à une végétation dense de pousser jusqu’au fonds.

La galerie marque alors un virage à gauche de 90 degrés et s’enfonce dans le noir suivant une pente assez forte : c’est la « grotte des 1000 bêtes », dont l’ambiance austère arrête généralement les visiteurs néophytes, un peu impressionnés. Les spéléologues, eux, s’engagent résolument dans le noir.

La rivière s’engouffre à droite dans un passage un peu plus étroit, difficilement praticable en hautes eaux, qui débouche dans un vaste espace à la morphologie complexe : la « salle du carrefour ».

De la partent, dans toutes les directions, des kilomètres de galeries enchevêtrées en un plusieurs « labyrinthes », petits ou grands, qui ne volent pas leur appellation car on s’y perd facilement. D’un endroit secret de ce fouillis se détache la « galerie des égyptiens », hérissée d’arêtes coupantes, si étroite que l’on ne peut la franchir que de profil. Par une progression longue et difficile, elle mène à un endroit secrêt et merveilleux : le réseau « Félix Mazauric », nom qui réapparaîtra bientôt dans notre histoire. D’incroyables empreintes y reposent depuis des temps géologiques. Au plafond, des traces de dinosaures, au sol, des humains, adultes et enfant, un chien… Un mélange d’époques unique au monde. Comment les préhistoriques ont-il atteint ce lieu ? Pas par la galerie des égyptiens, bien sûr. Un accès direct y menait autrefois depuis la surface du plateau, il s’est effondré depuis. Dommage… ou tant mieux, peut-être, car le site s’en trouve ainsi préservé de la destruction et du pillage. Une porte métallique a même été ajoutée récemment pour empêcher tout accès par la galerie des égyptiens.

Revenons (péniblement) à la salle du carrefour, et laissons les labyrinthes derrière nous pour suivre la rivière qui continue sa descente. Elle s’engage bientôt dans une partie de la grotte à la configuration plus simple : une galerie unique, large de un a quelques mètres, d’une vertigineuse hauteur de plafond. La progression se fait alors relativement simple : soit l’on marche dans une eau peu profonde, voire à pieds secs quand l’eau disparait sous les cailloux, soit on nage dans les eaux plus profondes, comme dans un canyon.

Des cascades viennent régulièrement couper la progression horizontale. Leur bruit grandit au fur et à mesure que l’on s’en approche, emplissant bientôt toute l’atmosphère sonore, surtout lorsque la rivière est haute. Il faut alors trouver le moyen de désescalader sur un ou deux mètres, sans se faire trop malmener par le courant, et repartir à la nage.

Aventure singulière, agréable et glacée, impressionnante et excitante…

Après quelques centaines de mètres de ce régime, une lueur apparaît progressivement loin devant. La lumière du jour ? Pas encore. L’éclairage artificiel de la grotte de Bramabiau. Car la perte du Bonheur et Bramabiau ne sont que deux facettes d’une même cavité. Bramabiau pourrait s’appeler « La résurgence du Bonheur ». La partie aval de la cavité a été aménagée en site de visite touristique et l’on se retrouve bientôt surplombés par des coursives sur lesquelles peuvent à l’occasion passer des groupes, bien qu’en principe l’on ne soit pas censés se trouver là durant les horaires d’ouverture.

A cet endroit, la grotte se ramifie en un nouveau labyrinthe, presque aussi dense que le grand labyrinthe amont. Là encore, des salles secrètes, des trésors… et sans doute encore des découvertes à faire. La sortie, bien que de configuration totalement différente, est aussi impressionnante que l’entrée.

Vous l’aurez compris, Bramabiau sur Bonheur est vraiment une cavité passionnante d’un point de vue spéléologique et sportif. J’ai lu quelque part le récit d’un jeune sortant de la grotte et s’écriant « Ca y est, je suis un vrai spéléologue, j’ai fait Bramabiau ! » Mais les lieux portent aussi une dimension historique et littéraire à côté de laquelle il serait dommage que vous passiez, et c’est surtout de celà que je souhaite vous parler maintenant.

On peut quasiment affirmer que la spéléologie moderne est née ici. J’y reviendrai. La littérature s’est empressée d’exploiter le potentiel dramaturgique de cette épopée : les aventures souterraines qui se sont déroulées durant l’exploration de cet antre obscur ont inspiré le grand écrivain André Chamson qui en a tiré son roman « L’auberge de l’abîme ». Voici ce que nous racontent les premiers chapitres :

Au début du XIXème siècle, un officier de l’armée napoléonienne originaire de Lozère rentre au pays après la défaite de Waterloo. Quelques heures avant d’arriver chez lui, il fait étape à l’auberge du col de la Serreyrède, isolée sur le versant sud de l’Aigoual. La guerre perdue a amené beaucoup de souffrance dans la population, et ce militaire gradé n’est pas le bienvenu. Un enchaînement de circonstances malheureuses conduit inexorablement au drame : attaqué, il tue un villageois. Poursuivi, blessé, il se réfugie dans une grotte (la perte du Bonheur, bien sûr). Une équipe d’habitants s’élancent à sa poursuite mais leur chasse reste infructueuse. Bien décidés à faire un mauvais sort au militaire, ils s’installent à l’entrée pour cueillir le fuyard à sa sortie. Une longue attente commence.

La perte du Bonheur et l’abîme de Bramabiau sont connus des populations environnantes depuis l’aube des temps. Dès le néolithique des corps y ont été inhumé. Les gallo-romains y ont eux aussi laissé des traces, et il en va de même durant le moyen-âge. En 1815, année où se situe l’intrigue du roman, le Grand Tunnel, facilement accessible et très impressionnant, constitue un objectif de promenade familiale pittoresque. De l’autre côté, on vient contempler la puissante cataracte qui surgit de la falaise en produisant ce son de « boeuf qui brame » lorsque le débit est gonflé par les pluies torrentielles des épisodes cévenols. Déjà, on suppose que l’eau qui sort ici pourrait être celle-la même qui s’engouffre dans le Grand Tunnel, mais comment en être certain ? Personne n’a encore tenté de s’engager sous terre pour suivre la rivière le long de son parcours souterrain. Il se dit qu’une telle hardiesse entrainerait les téméraires vers une mort certaine.

Hé oui : les civilisations qui ont coupé leur lien à la nature ont peur des milieux sauvages. Après avoir traversé le Pacifique sur de frèles esquifs 2000 ans avant notre ère, il a fallu attendre le XVè siècle pour que l’humanité retrouve le courage de s’aventurer en haute mer. Otzi a marché sur les glaciers des Alpes il y a 5500 ans, puis l’homme moderne a fui la haute montagne jusqu’au XVIIIè siècle. Le monde souterrain n’échappe pas à la règle : parcourues en tous sens par les préhistoriques qui avaient beaucoup à y faire, les grottes ont ensuite été perçues comme des antichambres de l’enfer, repoussant à encore plus tard les velléïtés d’exploration. Au XIXème siècle le cours souterrain du Bonheur est donc encore totalement inconnu au delà du Grand Tunnel.

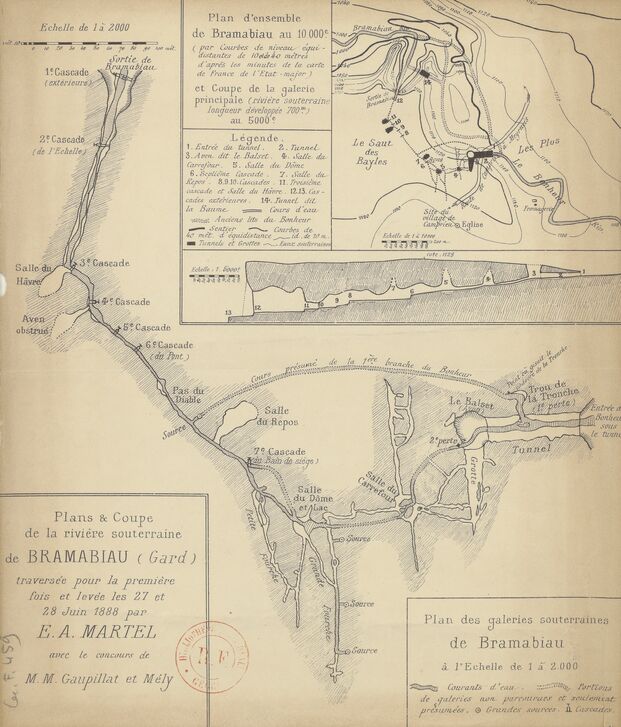

Mais en 1888, un personnage exceptionnel va faire basculer le cours de notre histoire. Tout jeune avocat de Seine et Oise passionné de géographie, Edouard Alfred Martel passe toutes ses vacances à parcourir la France pour cartographier, décrire, étudier… Les grottes l’intéressent : au cours de ses pérégrinations il visite systématiquement les plus faciles d’accès. En 1883, à l’occasion de vacances familiales à Meyrueis, il repère de nombreuses cavités. Certaines recèlent des vestiges préhistoriques, comme celle de Nabrigas, sur le causse Méjean. Immédiatement, il se passionne pour l’archéologie. L’année suivante, il revient à Meyrueis et entame une fouille à Nabrigas. Il visite plusieurs autres grottes : Dargilan, qui n’a été découverte que 2 ans auparavant, et les premiers mètres de la perte du Bonheur, qui lui fait grand effet – et pour tout dire, « un p’tit peu peur ». Se rangeant à l’avis des autochtones, il affirme alors que personne ne pourra jamais réaliser la traversée.

L’année suivante, en 1885, Martel poursuit sa fouille à Nabrigas et y fait une belle découverte : entassés dans une niche murée, un ensemble d’ossements d’ours des caverne, de squelettes humains et de débris de poterie. Il publie sa découverte, mais une controverse éclate autour de la datation d’un tesson. Son hypothèse est ridiculisée par les pontes de l’époque. Le voilà scientifiquement discrédité ! A peine née, la carrière d’archéologue dont il rêvait est terminée… pour notre plus grand bonheur, car Martel rebondit très vite, dans une direction qui va le mener à la gloire et à notre histoire. L’archéologie ne veut pas de lui ? Qu’importe ! Il va se lancer dans l’exploration du monde souterrain sans autre objectif que l’aventure. Il y a tant de merveilles à découvrir ! Après quelques balades souterraines faciles en guise d’échauffement, Martel s’enhardit : pourquoi ne pas frapper un grand coup, en réalisant un exploit totalement nouveau ? Voilà qui compenserait l’échec de ca carrière d’archéologue. L’objectif est tout désigné : après avoir lui-même prétendu que la traversée de Bramabiau était impossible, il va se payer le luxe de se contredire.

Prenant une décision contre-intuitive pour les spéléologues d’aujourd’hui, Martel choisit de tenter l’aventure dans le sens remontant, pour minimiser le risque de se trouver emporté vers l’aval par les flots. Le 26 juin 1888, accompagné de quelques coéquipiers, le voilà à l’entrée de la grotte de Bramabiau.

Les premières centaines de mètres son faciles. La rivière coule au fonds d’une galerie relativement rectiligne et très haute de plafond. Plusieurs biefs horizontaux sont séparés par de petites cascades. Prévoyante, l’équipe transporte un canot pour éviter de se mouiller les pieds. Las ! L’eau parfois peu profonde, encombrée de cailloux, le courant contraire qui empêche l’usage des rames, l’étroitesse de la galerie, et même un fort vent descendant rendent l’usage de celui-ci très malpratique. De fait, on le charrie aussi souvent que l’on n’y embarque. Bon an mal an, l’équipe progresse de deux cent mètres en trois heures. La perte n’est plus qu’à 300 mètres, on commence à croire en la réussite de l’opération, mais une cascade plus haute que les précédentes arrête l’équipée. Retour à la case départ.

Le lendemain, une nouvelle tentative est lancée, cette fois à partir de la perte, dans le sens descendant. Depuis le Grand Tunnel, l’équipe gagne rapidement le bord de la rivière, où elle découvre que, là encore, la configuration des lieux rend le canot malpratique. Heureusement, il est presque toujours possible de progresser au sec, sur des corniches, en coinçant le corps en opposition, ou en empruntant des galeries sèches parallèles à la rivière. La baignade n’est obligatoire qu’en de rares passages. Heureusement pour eux : la température de l’eau n’est que de 12 °C ! Mais Martel, stoïque, ne semble pas sensible au froid, en tout cas il n’en parle pas ! Les spéléologues d’aujourd’hui s’équipent de combinaisons néoprène.

Martel et ses amis progressent lentement. Ne connaissant pas les lieux, ils sont circonspects. Ils prennent aussi beaucoup de temps pour effectuer des mesures de cap et de longueur en vue d’établir la « topo ». Ce n’est qu’au bout de deux heures et demi que le groupe atteind une cascade plus haute que les autres, qu’ils reconnaissent immédiatement : celle-là même qui les a repoussés la veille. Ils ont réussi !

Cette première traversée de Bramabiau, réalisée le 27 juin 1888 est la première « première » d’envergure de Martel. Il a 33 ans. L’exploit est souvent cité aujourd’hui comme date symbolique de la naissance de la spéléologie sportive. Les jours suivant, galvanisé par ce succès, Martel enchaîne d’autres jolis coups, à Dargilan notamment. Il explorera ensuite d’innombrables grottes partout dans le monde, tout au long de sa vie, mais cela est une autre histoire !

Deux ans plus tard, en 1890, un certain Félix Mazauric, jeune instituteur à Camprieu, spéléologue passionné, réalise à son tour la traversée et se prend durablement de passion pour le Bonheur souterrain. Il l’explorera inlassablement, découvrant des kilomètres de galeries nouvelles, transmettant ses informations au Maître Martel. C’est par sa fille, Lucie, née en 1900, que nos deux histoires vont fusionner. En 1924, étudiante à Nîmes, elle rencontre l’écrivain (débutant) André Chamson. Ils se marient. Voilà Chamson lié pour toujours à Camprieu et à Bramabiau. En 1933, accompagné par un spéléologue amateur local, il visite une partie de la grotte, et s’en trouve tout inspiré. Il se met immédiatement à l’écriture et « L’auberge de l’abîme » en quelques mois !

La connaissance personnelle qu’il a des lieux rend l’histoire particulièrement intéressante pour nous, les passionnés des Cévennes. La partie souterraine de l’aventure, en particulier est bien rendue. Chamson connaît la configuration de la cavité, il sait l’arrière-plan historique de son exploration, et il a éprouvé personnellement les sensations de la progression souterraine. Le lecteur curieux (et un peu spéléologue) détectera cependant quelques dissonances avec la réalité. Moi qui aime farfouiller et résoudre d’éventuelles énigmes, je me demande jusqu’où s’est avancé Chamson lors de son exploration.

Indéniablement, il a comme beaucoup de touristes et d’habitants des environs, visité le Grand Tunnel. Il est passé sous l’Aven du Balset. Très certainement, il s’est aventuré dans la « grotte aux mille bêtes », tourné à droite vers la Salle du Carrefour. Il a probablement exploré les premières galeries du Grand labyrinthe.

C’est ce trajet précis que parcourt le militaire blessé du roman, pour finalement se terrer dans un recoin isolé. Quelques jours plus tard, des villageois se lancent à sa recherche dans le noir, mais ne réussissent pas à l’y dénicher, ce que je comprends aisément, après avoir parcouru ces lieux infiniment complexes. Ils rebroussent chemin et mettent en place une équipe de surveillance sous l’aven du Balset, à l’entrée de la Grotte aux 1000 bêtes.

De la Salle du Carrefour, Chamson n’avait que quelques dizaines de mètres à parcourir en rampant dans les interstices d’un chaos rocheux géant pour descendre au bord du « petit lac » (point ultime qu’atteignent généralement les explorateurs non spéléologues aujourd’hui), ce qu’il a certainement fait également.

Le bon docteur décide de venir en aide au soldat, qu’il a pris en affection. On se demande un moment comment il va bien pouvoir procéder, mais il est mieux armé qu’il n’y paraît, comme on peut le constater lorsqu’il confie à sa fille : « C’est une chance qu’aucun homme du pays n’ait jamais exploré cet abîme. Ils en ont tous une peur superstitieuse. Tu sais que je n’ai jamais osé leur dire que je l’avais traversé de bout en bout. Ils m’auraient cru sorcier ».

Soixante-dix ans avant l’exploration de Martel, notre docteur s’est donc pris d’intérêt pour cette grotte que tout le monde craignait. Il en a réalisé la première traversée intégrale, et en solo s’il vous plaît ! L’on découvrira dans la suite du récit qu’il ne s’est d’ailleurs pas contenté de suivre le fil de l’eau, mais qu’il a également exploré en détail de nombreuses galeries connexes. Et pour couronner le tout, il a gardé pour lui cet exploit remarquable. Voilà les deux invraisemblances de ce beau roman. Des spéléologues d’aujourd’hui réalisent des performances de ce type, mais formés, expérimentés, bien équipés, et à plusieurs. Et naturellement ils s’empressent ensuite de le faire largement savoir autour d’eux. Mais le docteur n’est pas comme ça. C’est un grand aventurier modeste. On n’y croit guère, mais sans cette pirouette la suite du roman serait compromise. Considérons cela comme une licence littéraire (après tout, l’écrivain est libre de prendre ses distances avec la réalité).

Le docteur part donc à la recherche du fuyard. Les villageois surveillant toujours l’entrée de la grotte aux 1000 bêtes, il entre dans le réseau par la sortie aval, comme Martel à sa première tentative.

Chamson a lui aussi, c’est très probable, exploré les premières dizaines de mètres de l’autre extrémité de la grotte, côté aval, à partir de l’alcôve. Il les raconte bien. Les habitués y reconnaîtront l’alternance de progression en équilibre sur les corniches étroites qui surplombent la rivière et les passages dans l’eau.

Mais Chamson a t-il fait la jonction entre ce tronçon et le Petit Lac? A t-il parcouru le segment de traversée qu’aucune galerie parallèle ni corniche ne permet de contourner, obligeant à nager dans le noir ? Cela aurait été à sa portée car il était sportif. A trente ans, il était en forme et il avait bon menta. N’a t-il pas préféré faire avec sa femme l’ascension du Vignemale plutôt qu’un séjour sur la côte d’azur en guise de voyage de noces ? Ne s’est-il pas engagé dans l’armée républicaine espagnole trois années plus tard ? Mais la description qu’il fait de ce secteur de la grotte ne colle pas : le Docteur du roman la parcourt presque entièrement sans se mettre à l’eau, et en beaucoup moins de temps que ne le ferait un spéléologue d’aujourd’hui. Il fait même sans fatigue apparente deux allers-retours dans la même journée ce qui, pour un homme plus tout jeune, bon vivant et sans activité physique régulière, est plutôt douteux.

Grâce à sa parfaite connaissance du réseau, le bon Docteur retrouve sans trop de peine le fuyard, qui est en mauvais état, souffrant d’une fracture ouverte à la jambe. Le docteur la réduit mais le militaire doit attendre la cicatrisation pour pouvoir espérer échapper à ses poursuivants, qui continuent à surveiller les environs. Il est maintenant nourri, chaudement vêtu, pourvu en livres et en bougies par ses anges gardiens, mais au bout de quelques semaines son moral vacille, vaincu par l’isolement et l’obscurité. Le bon docteur le transfère alors vers une autre partie de la grotte, la « petite salle », perchée loin au dessus de la rivière, accessible par un itinéraire connue de lui seul. De là-haut, un subtil alignement de galeries permet d’apercevoir un microscopique bout de ciel. La vision d’une étoile qui s’y allume chaque nuit va aider le fuyard à résister encore un peu au désespoir absolu.

Spéléologues amateurs ou endurcis, ne cherchez pas la petite salle, vous y épuiseriez votre vie. Elle n’existe que dans l’imagination de l’écrivain, qui souhaitait sans doute introduire une lueur d’espoir (passager !) dans l’atmosphère sombre de la dernière partie du roman. Malgré tout, la grotte d’aujourd’hui porte la mémoire de son existence littéraire : pour ajouter au charme de la visite touristique, les gestionnaires du site ont renommé la « Salle de l’étoile » (appellation Martel), approximativement située à l’emplacement de la « petite salle » de Chamson, en « Salle de l’officier », ou parfois « Salle de l’étoile ». Mais de celle-ci l’on n’aperçoit pas le coin de ciel espéré.

Que Chamson ait réalisé la traversé intégrale ou qu’il s’en soit abstenu, on ne le saura jamais (à moins qu’un.e descendant.e n’en conserve la mémoire ?). Après tout, qu’importe ! Il disposait de toute façon d’une source descriptive très précise : la relation, par Martel lui-même, de sa traversée, dans son ouvrage « Les Cévennes et la région des causses », publié en 1890. Martel, en précurseur des écrivains voyageurs, était un écrivain prolixe, il racontait tout ce qu’il faisait en utilisant un style d’époque, précis et détaillé, parfois un brin lyrique mais sans excès. Tout ce qui est inexact dans le roman est donc choix délibéré de l’auteur.

Et à la fin le bon docteur…

Non, je ne vous dirais pas la fin. Je n’ai que trop spoïlé.

Si vous envisagez un jour de nager dans le Bonheur, préparez-vous correctement. Bien sûr en prenant toutes les précautions d’usage : topo, matériel, météo, autorisations… (j’espère que vous n’attendiez pas que je vous explique tout celà, vous me connaissez, je vous fais confiance), mais surtout en lisant Chamson et Martel. Rêvez bien !

Merci,

J’ai bien apprécié le récit.

Avec en souvenir, notre traversée familiale d’il y a 5 ans maintenant.

Tu nous avais bien guidé, comme tu le fais souvent !

A bientôt.